私たちの治療

神経を簡単にとらない

虫歯は、歯と歯の間、歯ぐきの近く、かぶせたりつめものをした歯の境界にもできます。 まずは正しい「はみがき」の仕方を学んで頂き、歯ぐきをひきしめ、レントゲン写真も参考にしながらあらゆる方向から虫歯があるか無いかを調べます。1本1本の歯の治療に時間をかけなければ、歯を失うきっかけが多くなります。たとえ深い虫歯であっても、時間をかけて虫歯を取り除き、可能な限り神経を残し薬をつめ、フッ素の入ったセメントや樹脂性のセメントで外部からの刺激を遮断し、その治療の是非を生体の反応にゆだねる事が大切です。神経がある限り、歯は長持ちします。

「歯を削る」時に心がけていること

歯を削られるのは、患者さんにとってとても不安で苦痛なことですが、虫歯による感染の拡大を阻止し噛み合わせの不具合を改善するためには大切な治療です。

失われた歯の一部を回復させるためにできる限り最小限に削ることが歯に与えるダメージを少なくする方法ですが、そのためには、維持力、抵抗力のある削り方を考え、噛み合わせの強さに見合う材料と接着力のあるセメントの選び方が大切です。従来の削り方は歯の表面のエナメル質を大幅に削り、その事が歯の寿命を短くしています。残念なことに審美歯科という名の下に行われている今の治療のあり方は、従来よりさらに削る量が多くなり、はたして患者さんの求めているものと整合性があるのか、いささか疑問です。そこで大幅に削る量を減らし、元の形態と機能を回復させるデザインを考案し良好な結果を得ています。見た目は非常にシンプルですが、複雑なデザインとなりますので作製、調整には時間を要しますが、大切なエナメル質を多く残すことができます。削ることに慎重にならなければ、噛み合わせの再現性に劣り、顎の歪みや痛みを伴う顎関節症の発現、歯の早期喪失につながりかねません。

助けられない歯(抜く歯)の基準

○ 歯周病が根っこの先まで進行し、歯を支える骨がなくなり、治療しても骨の再生(増加)が見込めない時

○ ムシ歯が、歯ぐきの奥深くまで進んでいる時。

○ 根っこが破折している時。

○ 噛み合わせも無く、歯ブラシが届かずに不潔になっている親知らず。また、成長に伴い歯並びの変化に悪影響を与える可能性のある親知らず。

歯を抜くのは良くないと思い込み、上記の様な歯を残していたばかりに歯並びが変わり、隣の歯までムシ歯にしたり、重度の歯周病にしている人を見ると、とても残念に思います。大切なことは、その人の人生にとって、どの歯が大切で、その歯を守るために何をすべきかを考える治療です。

歯を抜かれる原因の多くは、歯周病であったり、根っこの先にできた病巣ですが、両者とも時間はかかりますが治ります。1本の歯を助ける為に、時間をかけて努力する姿勢が、患者さんの幸せにつながります。

神経をとらなければならない時

炎症が神経にまで及んでいる場合は、その痛みの苦痛から開放するために、神経をとります。また、レントゲン写真により根っこの周囲に炎症が認められる場合も炎症の拡大を阻止するために、その原因となっている悪くなった神経を除去し、薬を緊密につめます。炎症を見つけたら、そこで食い止め、大事に到らない様にすることが大切です。

歯の中心にある神経の形態は、草の根の様に複雑で、慎重に行わなければ再発の原因となります。神経の形態と治療の難しさから、私達の日常診療の中で、神経をとったにもかかわらず治療経過が思わしくないために行う再治療が9割以上を占めているのもまた事実です。ただ、上物にいくらお金をかけても、基礎工事がうまくいかなければ、決して長持ちするものとはなりません。

俗に「神経」と呼ばれているものは、神経、血管、リンパを含み、歯の幹となる所に栄養を供給している大切な組織です。つまり、神経をとるのは、やむをえず行う治療であり、悪くなるかも知れないという安易な判断の下に、あらかじめ行うものではあってならないのです。

「神経をとると、歯が弱くなる」というのは事実です。しかし神経をとった歯は、歯の死を意味するのかというと、そうではありません。歯の内部への栄養供給は確かに無くなりますが、根っこの周囲にあるセメント質は、骨から栄養を供給し、歯を支えています。神経をとった歯は、内部を金属や樹脂で補強し、元の形に復元します。歯がそこにある限り、その周辺には多くの知覚神経があり、今までと同じ様に噛むことができます。

神経の形態は、あまりにも複雑です。

治療に細心の注意を払わなけば、後に患者さんの大きな負担となります。

-

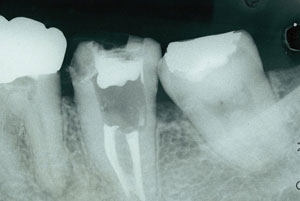

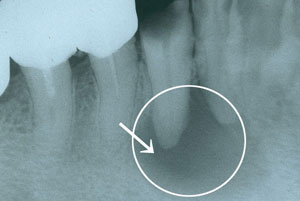

神経をとったにも拘らず、薬のつめ方が不十分のため、根っこの先の骨が溶け膿がたまっています。突然の痛みに来院されました。

-

根っこ中の汚染された所を十分に薬で洗い、7回目の治療で根っこの先まで緊密に薬をつめなおすことができました。1年後には病巣は治り、新たな骨ができました。現在11年経過しています。薬のつめ方が不十分であっても、自覚症状を伴うことは殆どありません。定期健診により治療の正否を判断することはとても大切なことです。

-

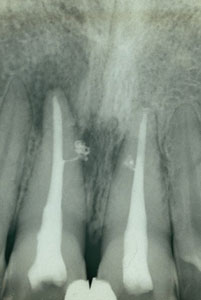

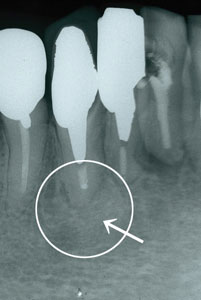

歯ぐきが大きく腫れ、膿もどくどく出て来院されました。根っこの先には、広範囲に膿がたまっています。この歯の治療を終えるのに4か月かかりました。ムシ歯を放っておくと、細菌は骨も溶かしてしまいます。

-

全ての治療を終えて、2年後病巣は次第に小さくなり、やがて消え、新たな骨ができました。現在15年経過しています。

諦めずに治療する姿勢が、いかに大切かを学んだ症例です。

正しい噛み合わせを作ることの難しさ

正しい噛み合わせを得るには、歯周病が治っていることが前提となります。歯は根っこと骨の間にある歯根膜と呼ばれる弾力性のある繊維組織により支えられています。歯を噛み合わせると、歯根膜が僅かに沈むことにより、その大きな衝撃を吸収し、その刺激は、歯ぐき、顎の骨、周囲の筋肉、骨に伝えられ脳に心地良い刺激を与えています。歯根膜の沈みは人により異なりますが、今までの臨床経験から8~10ミクロン(1ミクロン=1マイクロは1000分の1ミリです)であろうと考えています。また、ぐっと噛むことにより、顎の関節も僅かに沈みます。正しい噛み合わせを作るためには、歯根膜と顎の関節の沈みを常に考えることが大切です。

まず隣り合う歯との接触の強さ(35~45ミクロンくらいが食べ物が詰まらない範囲です)を調整し、上下の歯が噛み合う強さ(8ミクロン程度)を調整します。次に、顎が前、横に動く時の歯の傾斜角度を調整し顎の動きに負担のないようにします。

しかし、歯並びが一人ひとり異なるように、噛み合わせも多様で、時間をかけなければ満足できる結果は得られません。最適に調整された噛み合わせは歯の位置関係を安定させ、その噛み合う力は歯ぐき、顎の骨、顔面周囲の筋肉をより活性化させます。

首から上の組織を活性化するのは、歯と歯が噛み合う力が担っています。噛むことの不安から、好きなものをためらうような食事のあり方は面白くありません。噛み合わせの不具合は、顎の痛みや顔の歪み、肩こりを伴い、発音にも影響し、顔面の筋肉の「はり」を失います。

私達は、噛めることを実感することにより多くの恩恵を得ています。噛めることは、生きる意欲を育み、記憶力を向上させています。程良い噛み合わせを作るために、私達は時間をおしみなく使っています。何の不安もなく噛めることは、幸せであり、喜びです。

歯の形態を正確に再現する

私達の歯は、非常に個性的です。歯の形態を再現するためには、残っている歯の解剖学的形態を真似することが大切です。参考となる歯が無ければ、若い頃の写真を持ってきて頂き、口元を拡大し1本1本の歯の形態を再現するようにしています。元の歯に近い再現性は個性的であり、より自然で、食べ物の流れをスムーズにし、歯ぐきを活性化させ、骨を育てます。

技工作業は常に歪みとの戦いです

歯の型をとり、作ったものを元の場所に戻す作業は、繊細なテクニックが必要です。診察室で働く私達と技工士との綿密な打ち合わせにより、その人にふさわしい歯の形態と噛み合わせを常に話し合います。歯を再現する作業は多くの過程があり、技工室ではその都度生じるわずかな歪みを修正し、石膏の歯型に合わせますが、それでも口の中での調整に多くの時間が必要です。

精度の高いものを提供できなければ、患者さんとの信頼関係は、瞬時に失われます。私達は、患者さんの次の来院日までの間に多くの準備をしています。私達が満足できないものであれば、今までの工程をふりかえり、問題点を洗い出し、少し前に戻りやり直しています。それを当たり前にこなさなければ、長持ちするものにはなりません。

精度を高める

○ 歯周病が治った歯ぐきは、ひきしまり非常に硬くなっています。削った歯の境界を正確に写しとるために、ほんの少し麻酔をした後に削った歯と歯ぐきの間に極細の

糸を入れ、より精度の高い模型作りに努めていきます。

○ 「かぶせたもの」や「つめもの」の適合精度は、爪楊枝でなぞってステップが無ければ高い精度といえます。舌触りで良し悪しを感じとることもできます。また、

型をとり、石膏模型にした時に、その境目すらわからない程度であればかなりな精度といえます。人が作ったものと歯との間に段差があればそこに歯垢(細菌) が停滞し、ムシ歯になる危険性が潜んでいます

○ 1本の歯を失った時、やむえず両隣りの歯を削り、失われた噛み合わせを再現することをブリッジにすると言います。3本分の歯を一度に作ると、大きな歪みにな

り噛み合わせの再現性も劣ります。私達はその歪みを少しでも少なくするために、1本ずつ作り、適合、噛み合わせを調整した後に、技工士にくっつけてもらい、再

び口の中に戻し再チェックし、より精度の高いものにしています。

技工作業は歪みとの戦いです。多くの手間をかけ仕上げなければ長持ちするものになりません。

口の中そして周囲組織を常に精査しています

口の中は、歯、歯ぐき、顎の骨だけでなく、唇、頬の粘膜、舌、顎関節、周囲諸筋により構成され、三又神経、顔面神経の支配領域です。

それらの場所に生じる病変を速やかに見つけ治療することは、私達の努めです。

不快感を少しでもやわらげるために

私達の治療は末端の神経組織を扱っていますので、どうしても痛みを伴います。

無痛治療というのはありえませんが、その苦痛感を少しでもやわらげる努力をしています。

○ 私達は歩き方やドアの閉め方、声のトーンに至るまで、不快と思えることに注意を払っています。

なぜなら患者さんは、医院で体感する全ての事に敏感になっているからです。

○ 患者さんに触れる時は、唇、頬に優しく接しています。

○ 口の中に溜まるお水をとり除くためにバキュームをしますが、筋肉の無痛領域を利用し、できるだけ不快とならないように努めています。

○ 麻酔液を体温と同じ位に温め、治療する所に表面麻酔を3分間行い、極細の注射針でゆっくり麻酔液を注入し少しでも痛みがやわらぐようにしています。

私達にとっても、患者さんにとっても快適な医院になるように常に心がけています。

定期健診の大切さ

治療終了後、半年又は1年後に定期健診の「はがき」を差し上げています。

定期健診は、治療後の再評価と新たな病状の早期発見、早期治療、予防を目的としています。私達は年を重ねるごとに生活環境は変化し、心も体も変化しています。第 三者の目で、患者さんの健康を支えることが私達の役割です。